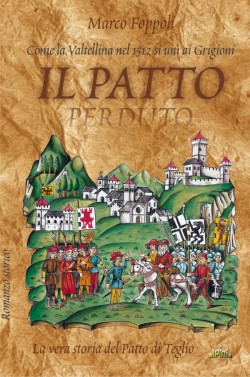

Marco foppoli

Il Patto perduto

Per secoli storici e ricercatori si sono affannati nella ricerca di un documento misteriosamente scomparso dagli archivi. Per alcuni addirittura non è mai esistito. La storia lo ha chiamato “il patto di Teglio”, un accordo in cui, nel 1512, valtellinesi e grigioni avrebbero stabilito le condizioni dei loro rapporti politici. Sempre negato dai reti, perché avrebbe fatto della Valtellina non una “terra soggetta”, ma “confederata” alle Tre Leghe, sostenuto invece dai valtellinesi, il “patto di Teglio” è spunto ancora oggi di un intenso dibattito tra gli storici dei due versanti delle Alpi.

Ne “Il patto perduto” Marco Foppoli, esperto di storia valtellinese, ci conduce con affettuosa ironia a quel giorno lontano per vedere come siano andate ‘realmente’ le cose. Forse, magari... chissà…

Marco Foppoli , nato a Brescia da antica famiglia dell'Alta Valtellina, si specializza in grafica e pubblicità. La passione per le arti grafiche e un innato interesse per le materie storiche, trovano un connubio perfetto nell'araldica che diviene ben presto una parte rilevante della sua professione di grafico ed illustratore.

Realizza anche stemmi di araldica ecclesiastica essendo stato per molti anni onorato dalla guida e dall'amicizia di Mons. Bruno B. Heim nunzio apostolico e celebre araldista pontificio al quale si devono gli stemmi ufficiali di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II oltreché innumerevoli stemmi prelatizi. Mons Heim definiva Marco Foppoli come suo "allievo in terra italiana" al quale ha trasmesso parte della sua grande esperienza nell'araldica ecclesiastica.

Le sue realizzazioni sono apparse su pubblicazioni in Italia, Svizzera, Belgio, Olanda, Svezia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Autore di numerosi studi storici e araldici, Marco Foppoli oltre ad essere autore del romanzo storico ‘Il Patto perduto’, collabora con province e comuni nell'ideazione e realizzazione dei propri stemmi civici. Con Alpinia editrice ha pubblicato anche 'Gli Stemmi dei Comuni di Valtellina e Valchiavenna".

Primo capitoloI.

Non abbiamo un’immagine precisa del cavaliere milanese Aicardo da Vairate, ma sappiamo molto, quasi tutto, sul suo compito e sulla sua missione. Il suo signore, l’Eminentissimo Monsignor Ippolito, Principe di casa d’Este, Cardinale di Santa Romana Chiesa e Arcivescovo di Milano, lo aveva prontamente inviato lassù: doveva essere il suo falco tra i monti, gli aveva scritto, osservare, comprendere e informare, ma tutto, si raccomandava, fosse fatto con circunspectione.

Lui aveva dovuto obbedire, non che potesse fare altro con un simile principe, e partire subito da Milano. Ed ora era lì, sopra un cavallo, che arrancava sulla via maestra di quella vallata che in pochi giorni era stata soggetta ai non trascurabili accadimenti che avevano sconvolto tutto il ducato.

Ciò che si prevedeva da tempo era avvenuto: re Luigi di Francia, il dodicesimo di quel nome, Sua Maestà Cristianissima, l’Unto del Signore che anni prima aveva scacciato il buon duca Ludovico - strano, a pensarci quasi non ci si rammentava più la sua figura - principe che i maligni chiamavano non di Milano, ma de Cotignola in spregio alle origini romagnole degli Sforza, ora anche lui aveva perso quel ducato. Papa Giulio e i Veneziani con l’aiuto delle armi terribili degli svizzeri avevano costretto i suoi cavalieri a tornarsene con l’orifiamma ai castelli di Francia. Milano stessa era piena di svizzeri e alcuni dicevano che si facesse addirittura lega e cantone con loro, ma altri avevano cercato ancora uno Sforza da riportare in città.

Anche in quella vallata che stava risalendo, dove scorreva un Adda più bizzoso di quello solenne e placido che ben conosceva giù in pianura, erano calate altre genti affini agli svizzeri. Li si chiamava reti, o grigioni; combattevano bene come gli altri e quella valle se l’erano presa tutta. Federati in piccola repubblica, composta da Tre Leghe, i reti ardivano reggersi liberi con loro private leggi e consuetudini anche a dispetto della somma autorità dell’Impero. Aicardo da Vairate ne aveva visti da lontano alcuni drappelli, rumorosi e allegri, già dopo aver risalito il lago di Como. Gli sembrava incredibile: erano scesi dagli alti passi delle Alpi a settentrione ed in tre giorni erano arrivati sino a Musso e alle Tre Pievi sul lago: chissà se il suo Signore, l’Eminentissimo Monsignor Arcivescovo, lo sapeva.

La strada, che a tratti sembrava piuttosto solo un sentiero, passava come una corda sinuosa nel verde della vallata, sempre distante dalla fascia argentea del fiume dove l’acqua, nei tratti stagnanti, ammorbava l’aria. Ai suoi lati si alternavano prati con il fieno alto, campi coltivati e vaste selve di castagni. La sua modesta cavalcatura (non aveva voluto dare troppo nell’occhio) seguiva il suo percorso lentamente. «Il bello di una valle - pensava sollevato Aicardo - è che non si può sbagliare: o la si risale o la si discende e prima o poi si giunge dove si deve». La giornata era calda, erano gli ultimi giorni di giugno anche lì, ma a tratti l’aria fresca spezzava piacevolmente la calura.

Aicardo doveva giungere in Teglio, un buon castello, nobile e antico si diceva, posto al centro della valle, una ricca isola del suo Signore sulla balza della montagna dove gli arcivescovi milanesi possedevano da tempi immemorabili le solite cose: il maniero, le decime, fitti, miniere, terre, tutti beni che ora Aicardo, ma con circunspectione, avrebbe dovuto tutelare. «Si sa - aveva scritto il cardinale Ippolito d’Este - la nota alleanza della nostra casa coi sovrani di Francia e con lo stesso re Luigi, la nostra personale difesa delle sue ragioni in seno al Sacro Collegio, potrebbero indurre questi barbari montanari suoi nemici, che sappiamo essere ormai prossimi a calare in Valtellina, ad aggravare per dispetto i nostri beni in quella buona terra fedele. I reti sono gente nuova di cui si sa poco e di cui non si possono prevedere le azioni».

Già, che cosa avrebbero fatto questi grigioni ora che si erano presi quella valle del ducato, se lo chiedeva anche Aicardo da Vairate, cavaliere di Milano a cui la triste condizione della sua città dispiaceva: gli dispiaceva ma non poteva farci nulla.

È facile supporre che le alte montagne che gli chiudevano la vista al cielo, a lui uomo di pianura, lo opprimessero un poco. I monti alla sua destra si alzavano orgogliosi dal fondovalle, subito irti con i picchi appuntiti nel cielo, quelli del versante opposto, invece, salivano inoltrandosi a settentrione in modo più graduale ma più solenne, presagio certamente di ancor più terribili vette nascoste. I colori del paesaggio, quasi tutti toni di verde, talora cupo, ma a volte brillante come le foglie del caprifoglio, appartenevano ad un colore che non amava. Il verde il colore dei folli e della pazzia; il verde il colore delle insegne del casato di sua moglie Isolina. C’era sempre del verde, troppo, dappertutto.

[...]

Specifiche

- Pagine: 128

- Anno Pubblicazione: 2001

- Formato: Formato 14x21 cm - cartonato

- Isbn: 9788887584165

- Prezzo copertina: 12