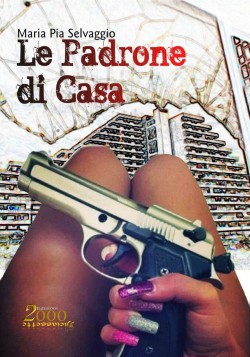

Maria Pia Selvaggio

Le padrone di casa

Napoli. Una fredda serata di novembre ed un corpo morto che " parla", detta ordini attraverso codici che a nessuno è dato conoscere; invisibile, lascia il testimone dell’ "assurdo" a Donne di "famiglia". Esistenze scandite dalle abitudini camorristiche, femmine di "livello", proiettate verso avanzamenti di carriera. Sconquassando la monotona routine che le vorrebbe vittime esse lacerano, invece, quel mondo di "affari" in cui sono cresciute, manipolando, usando, alienando i gesti più banali, proiettandoli verso un’agonia d’inquietudine. Non si fanno mancare nulla! Assolute, totali, totalizzanti. "Le Padrone di Casa": il richiamo ad una tragedia, ed in essa, al motivo di un destino che si compie

Primo capitoloGli occhi puntati sulle mattonelle color rosso pompeiano. Le scarpe strusciano sul pavimento, di tacco. Le mani dietro la schiena, il capo un po’ inclinato, i denti stretti, gli occhi socchiusi; un padre e un figlio si allontanano verso la porta, senza dare la schiena all’“Obbedienza”: hanno ricevuto ciò che volevano. Salvatore a proprio agio, sornione. La speranza di un buon affare, un sentimento gratificante di bassa fraternità, il senso dell’onnipotenza, la consapevolezza dei vizi umani che vanno assecondati. I suoi gesti ricordano quelli di sempre, di quando era bambino dotato di un istinto di un ragazzo libero, o di un giovane che raccatta continuamente orgoglio. Un braccio penzoloni alla poltrona, uno poggiato sul bordo della scrivania. Gli occhi neri, mobili, come quelli di un’aquila, la cintura sotto la pancia. Tre paia di bracciali pesanti come la calce viva, due catene d’oro doppie quanto tre dita insieme, anelli disseminati. Ogni tanto s’imbarca con le parole sui soldi, sul governo e sui politici ladri, sulla fatica, che per grazia di Dio non manca, sul ricordo del padre morto e sull’avvenire dei suoi cari: a questo punto gli occhi luccicano e la mano destra va a poggiarsi sul petto, come un dolce scudo tra Dio e il pericolo. Ha comprato di tutto, anche solo per compiacersi di farlo. Dalla finestra aperta, ogni tanto, si affaccia un operaio, un fattorino, o semplicemente uno dei tanti dipendenti della tenuta con le mani piene di fatture “carico e scarico”; dietro di lui sempre un guardaspalle perché: “le cose devono filare lisce”. La strada che porta agli uffici della cava è sconvolta da grosse buche e raffiche di vento: rena mista a polvere sale al cielo e poi tuoni e rumori di paracarri. Le persone che gli si parano avanti sono sempre pietose agli occhi del cielo e lui s’ infastidisce delle donne trasandate che chiedono, dei ragazzetti spettinati che strillano, degli uomini “pidocchiosi” che stanno in fila nell’anticamera dell’ufficio, per avere prestiti e favori. La povertà, la vecchiaia, la bruttezza: questi pensieri lo flagellano e lo elevano. Lui, il giusto! La sente pesare la bassezza dell’elemosina e troppe volte la soppesa come mancanza di rispetto. Ma non rinuncia ad ascoltare, sempre immobile come un cadavere. Sa che le pietre di una tomba sono in agguato per la sua anima e per il suo corpo, ma non sembra crucciarsene. Adagia le parole nei gesti, come le onde si coricano nel mare e il tempio che si è fatto costruire dorme, come una Madonna piena di rose. I pianti che sgorgano dalle anime e cadono nelle mani bisognose passano sempre dalla stessa porta e puzzano di orina, di olio rancido e di polvere bianca. I venditori di siringhe urlano agli incroci, quando lo vedono passare, ma lui con il dorso della mano li spazza via, come scarti di terz’ordine. Due scagnozzi, alti come il Vesuvio e ruvidi ugualmente, sfrecciano fuori dalla porta per allontanare polsi bucati e piedi lenti. Lo studio con contorni d’oro è riservato al finale delle trattative: “Quando si deve discutere, nessuno deve stare comodo.” Le sedie hanno lo schienale dritto e sono di legno duro. I muri nascondono le decisioni. In prigione era stato un lusso. Televisore, mangiare a sbafo, i corrieri che andavano e venivano, le telefonate di rammarico di qualche politico e di qualche pezzo grosso della chiesa; solo la madre, solo lei era dura, era ferma, era impaurita, le poche volte che andava a trovarlo. “Comandà, io non ho paura di nessuno!” Queste le parole di Salvatore all’entrata in carcere. Il cancello si era chiuso e quelli del Vomero, già dentro da mesi, avevano fatto la fila per baciargli l’anello della mano sinistra. La cella aveva anche l’aria condizionata, partiva la ventola da una botola posta sotto al pavimento e rinfrescava le ascelle e i piedi. Salvatore sudava in continuazione. Quando lo avevano portato via, le sorelle, ferme sul portone di casa, erano senza lacrime, sapevano che di lì a un paio di mesi tutto sarebbe tornato come prima. Il fratello minore era corso a misurare le mattonelle, impaurito. Salvatore quando lo vedeva buttava giù una bestemmia. Sangue vile, il peggio che poteva capitare in una famiglia per bene. Un fratello senza palle! La causa della retata era stato l’ippodromo. Salvatore amava i cavalli più della sua vita. Soprattutto amava Foscarara. “Appena esco Foscarara torna al suo posto e nell’ippodromo voglio vedere solo gente d’onore.” La sua cavalla, la cosa più preziosa della sua vita: pensava a lei più volte nella giornata. E il tempo non passava mai. Alle cinque il secondino gli portava la premuta con le arance di Sicilia e il resoconto di “tutto”. Una guerra. Era iniziata una guerra. Volevano fare fuori lui: il Capo, ma lui era ancora potente e poteva contare su parecchi uomini d’onore. “Tutti, tutti avranno quel che meritano.” La polpa succosa e sanguigna delle arance gli si infilava tra i denti, mentre dettava gli ordini con l’unghia del mignolo infilata tra molare e molare. Nessuno osava non capire, si sforzavano di leggergli finanche nel pensiero. Altre unghie, invece, erano dipinte nella sua carne: quelle della sua “femmina”. Rosse come il fuoco. Rilucevano nel cerchio delle lampade poggiate sul letto. Lei aveva le carni arrostite dal desiderio e lui l’alito denso di potenza maschia. Tutti zitti, nel braccio, quando lei arrivava furtiva nel cuore della notte, aiutata da secondini complici, ad afferrare disperatamente brandelli di piacere insieme a lui, membro dell’olimpo, padrone di tutti quegli innumerevoli esseri. Nel carcere si era fatto le meglio scopate. Eppure, aveva avvertito, ultimamente, che qualcosa doveva essere cambiata. Un dolore al contrario che lo prendeva nella pancia, sensazioni di gelo dietro le spalle. Gennaro “u’macellaro”, non gli aveva portato i soliti sei chili di carne, ma ne aveva pesati quattro, in più aveva trovato socchiusa la porta della cappella di San Lorenzo e non aperta come era stato previsto, quando si doveva incontrare con il cardinale. A tratti si sentiva circondato da un brusio strano e il sangue cominciava a scorrergli nelle vene come un fiume sotterraneo. Ombre, solo ombre? Poi, il cancello del carcere si riaprì e lui, con la sua “scorza umana”, tornò a casa. Passò per tutte e cinque le agenzie immobiliari: le compra vendite erano regolari, i soldi stavano dove dovevano stare: Foscarara sarebbe tornata l’indomani sera dal maneggio. E sarebbe stata una festa! Tre giorni di pioggia, intensi come mosto. Il cielo perennemente chiuso e l’alito della gente che tornava sui loro nasi, alito inascoltato dall’aria chiusa, dallo smog e dai muri delle case. Napoli quando piove: una canzone lunga e disperata. Ma nella sua reggia al vomero e la sua famiglia tutta insieme era uno spettacolo: La mamma, le sorelle sorridenti, la moglie, che stava sempre un po’ in disparte: sangue sconosciuto! “E facciamo festa, vai!” Padre Donato non mancava mai, ad ogni suo rientro. La tonaca sopra un pantalone grigio e sotto una maglietta della salute un po’ bucata ai bordi. La coscia destra “fessa”, un tantino offesa, si trascina stancamente sulle mattonelle lucidissime, scansando i tappeti pesanti del salone grande. Voci che si fermano, saluti al sacerdote e pacche sulle spalle; lui, il prete, come un buon pastore, accoglie tutti con le mani aperte al cielo e i gomiti a mezz’aria. Si discute di “cose serie”, un po’ alleggeriti di spirito, come se quella presenza, quel cantuccio d’uomo, vestito di nero, desse a tutti il permesso di liberare un sentimento di speranza e di apprezzamento anche per quelle cose, per quella compra-vendita umana fatta di minacce e morte, che nulla ha a che vedere con Dio. Maria, la sorella maggiore, arriva con una tazza di thè, sa che a don Donato piace; lui sorseggia adagio, compiacendosi silenziosamente. Il calore del vapore gli alita sul naso, appoggia le labbra sottili al bordo della tazza, alza gli occhi al cielo per l’odore buono della scorzetta di limone che galleggia nel bruno della bevanda, poi pietosamente ingoia e sente il ruscelletto caldo scendergli per la gola. Se la tocca, poi decide che quel piacere gli costerà dieci minuti in più di penitenza, ginocchioni, nel cuore della notte. “Padre Donato, che dite? Mi volete confessare prima di andare via?” Salvatore sorride. Il prete depone la tazza sul tavolino di marmo. Una ragazzetta, svelta e dai capelli ricci, toglie l’ingombro. Lui la riconosce: è la stessa di due settimane prima. Salvatore gliele offre fresche fresche, solo napoletane. Non le preferisce straniere, le sente fredde, invece le napoletane sono calde e sanno di terra e latte. A stargli un po’ troppo vicino puzzava di rancido, quel “padre di anime”. Possibile non sentisse su di sé il tanfo? E anche la bocca: un affronto! Per questo preferivano, le malcapitate bimbe che gli venivano inviate, stargli inginocchiate innanzi: come sul selciato di un cortile, con la testa oscillante da lamentatrici funebri. Spesso, quando le piccole si fermavano nel movimento, lui poggiava le mani su quei capelli arruffati, come le stesse battezzando e la sua voce diveniva roca e i suoi sospiri striduli come verdetti senz’appello. Le boccucce si aprivano un attimo per ridere, il ritmo si faceva più lento e lui si lamentava: “Finiscila di ridere… acchiappa, acchiappa: dopo ti confesso… dopo! Poi sopprimeva le ombre e rientrava nel fondo di mazzi d’ulivo, come nella domenica delle Palme; aggrottava la fronte, mutilava con un gesto brusco le manine e le boccucce, si allontanava col passo sbilenco verso l’inginocchiatoio e nascondeva il coltellaccio dell’anima in due candele. Un regalo, un tanto di luce, una speranza, l’apertura per la gabbia delle colombe. “Padre Donato, a che pensate?” Salvatore, sorridendo. “Ai rozzi blocchi ammonticchiati, che fanno sembrare il tempio della Vergine una rovina, la Chiesa è la casa di Dio.” “Eh, padre Donato, la mano destra, non conosce cosa fa la sinistra.” L’assegno sventola. Salvatore si passa una un dito sul cuore e fa il gesto del ventaglio. “E me la volete dare l’assoluzione adesso? “ “Ego te absolvo… in nomine…” É sera. Questa città spietata e bella ignora i lampioni. Le strade sono spesso buie. Qui gli uomini d’onore, nella notte, come avvoltoi, si contendono la fatica, la gioia, la misericordia, la pace, il pane, la felicità; s’impadroniscono di cadaveri già dissolti, sfumando nei ricordi. Le leggi scritte nel cielo, troppe volte, si disperdono, ed è questo il privilegio che può spiegare l’odio. E c’è questa notte, che ha ricevuto come appannaggio l’obbligo di far perire e procede su un motorino sgangherato, in abiti sdruciti, in acqua sollevata dalle pozzanghere dove la luna diventa una lampada e la devozione ha occhi ciechi. La passione per i “fratelli” travolge le putrefazioni e i morti sono solo ombre. Non si uccide alla luce, meglio la notte pietosa, che regala un moggio d’agonia solitaria. “Spegni i lampioni, fratè’.” “E… spegni!”

Specifiche

- Pagine: 174

- Anno Pubblicazione: 2018

- Formato: 150*210

- Isbn: 978-88-943065-2-1

- Prezzo copertina: 15€