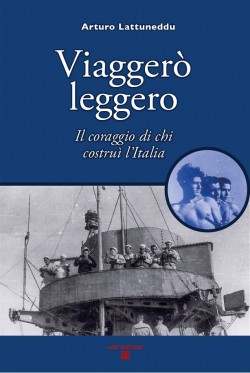

Arturo Lattuneddu

Viaggerò leggero

DA HOMO A UOMO

Qualche settimana dopo la sua scomparsa mi giunse un manoscritto

che non arrivava a cento pagine.

Erano fogli di quella carta antica un po’ grossa, color giallo

sbiadito con sottili righe blu, sulla quale risaltava la sua

tipica scrittura con penna stilografica, inclinata e ornata da

grosse maiuscole come capoverso.

Non riuscivo a capacitarmi di ricevere posta proprio da lui

– mai successo prima – che scriveva soltanto per sé e quindi

un po’ smarrito mi rigiravo fra le mani una busta così sottile

da far malinconia.

Una rapida scorsa all’incartamento mi rivelò un intreccio di

fatti giovanili e di guerra dei quali si era dimenticato di parlare

e ne faceva ammenda nella lettera di accompagnamento.

Anche qui poche, stringate parole.

Aveva dedicato gli ultimi anni a mettere ordine nella trama

di una vita scapestrata e avventurosa. Alla sua età era un

privilegio anche solo parlarne senza amnesie e cali di lucidità

e conveniva che essere durato tanto si era rivelata una

faccenda complicata, dolorosa e formidabile al tempo stesso.

Qualcuno gli aveva suggerito di scrivere un’autobiografia e

l’idea gli era piaciuta. C’era abbastanza materiale per non

farne soltanto una questione personale: aveva vissuto più

epoche, era andato fuori di casa presto, attraversato una

guerra mondiale, viaggiato per mare e soprattutto osservato

con occhio attento e indagatore registrando fatti, uomini e

falsi dei.

Alla fine era prevalso il suo carattere schivo e non se ne era

fatto niente perché “… parlare di cose successe è un conto,

mettere insieme tante parole e scriverne è un altro paio di maniche…

”.

Però mi esortava a provarci in sua vece con un’amichevole

benedizione e la raccomandazione di riportare fedelmente

quello che mi aveva detto senza inventarmi nulla.

Allegava, a integrazione degli eventi già raccontati, una sorta

di relazione, un curriculum vitae ordinato come una linea

del tempo che “… forse servirà a qualcosa o a qualcuno …”.

Avevo tutto e accettare l’invito fu una decisione facile.

Avrei provato a scrivere la storia vera e paradigmatica di un

multiplo, un homo vulgaris, che diventa un singolo, un uomo

unico, attraverso scenografie di vita quotidiana, di amicizia,

di lotta e di amore in un tempo di morte.

Entrare nella sua parte è stato come muoversi alla ricerca

delle origini di un’altra Italia e di una particolare razza di italiani,

gente fiera, pulita, curiosa, purtroppo estinta da molti

anni.

ABBI CURA DI TE

Ciò che lo circonda da anni è la landa di una memoria sopita:

lui si è adattato, ma non esiste più nulla di quello che era un

tempo.

Quella stanza, l’ultima, proprio in fondo al corridoio e poi

a sinistra, la undici mi hanno detto, ma sulla porta ci sono

soltanto alcuni chiodi attorno al profilo più chiaro del numero

che non c’è più.

Sono nell’ala più vecchia dell’ospedale, quella che nel disegno

originale voluto da Mussolini era il sanatorio per i

tubercolotici infettanti; c’è odore di antisettico mischiato a

quello di un minestrone e il silenzio, innaturale.

Ora è il padiglione degli anziani, il cimitero degli elefanti.

Entro piano, nella penombra due letti con sagome indistinte

e immobili sotto le coperte; sembrano morti anche se i monitor

dicono il contrario. Un altro letto più lontano è vuoto,

aperto con le pieghe in squadro, perfette, ai suoi piedi una

persona su una sedia, leggermente piegata in avanti, un piede

irrequieto che sembra battere il tempo.

Mi blocco sulla soglia per mettere a fuoco l’insieme e mi

soffermo sull’uomo seduto. Solamente ora mi accorgo che

indossa le cuffiette ed evidentemente sta ascoltando musica.

Rimango un attimo interdetto e penso al sottoscritto o a

quel che ne potrebbe rimanere a novant’anni, perché credo

che questa sia all’incirca l’età del soggetto come dalla richiesta

avanzata per una consulenza.

L’immagine che mi si delinea è surreale, ma cerco comunque

di propormi avanzando nella camera verso di lui con la

mano tesa. Stacca prima un auricolare e odo un po’ di classica,

Mozart e il suo “Flauto Magico” mi sembra, poi l’altro

e spegne un iPod portatile.

Finalmente ho la sua attenzione, mi ripresento e aspetto. La

sua reazione si limita a un cenno rispettoso del capo e a una

vigorosa stretta di mano, in piedi dinanzi a me che sembro

perfino più basso e ingobbito di lui.

Mi confida – non sono io a guidare la conversazione – che

conosce la sua situazione, ha valutato i pro e i contro e accetta

incondizionatamente magari con la promessa, neanche

troppo scherzosa, di un paio d’anni di bonus vitae.

Conclude chiedendomi chi eseguirà l’intervento.

Alla risposta “Io” abbozza appena e se ne esce spontaneo con

un bel “Ma lei opera ancora!?! ”.

Considero brevemente che quest’ultima riflessione non

manca di ragionevolezza e rilancio “Anche lei non è più un

giovane virgulto e nonostante questo non se la passa poi così

male! ” ammiccando girato verso i compagni di camera.

La sua domanda innocente mi ha scosso e ho come un

flashback.

Molti anni prima, giovane chirurgo appena specializzato,

agguerrito e con tutte le conoscenze più moderne, mi ero

imbattuto nel paziente “perfetto” per incominciare a muo-

vere le mani senza fare danni: anziano ma non decrepito,

nessun parente stretto, magro come un chiodo e soprattutto

poco malato a parte il tumore.

Avevo spiegato con dovizia di particolari, nominato tecniche

e cure avanzate ben padroneggiate, citato statistiche e studi

internazionali alcuni recentissimi. In breve, ero stato l’incarnazione

delle linee guida aziendali relative al “Consenso

informato”, anzi dovrei dire che l’aggettivo giusto sarebbe

stato “esagerato” perché al momento del dunque, della prenotazione

con firme e controfirme, il tipo aveva rinunciato

senza troppi giri di parole: “Mi sembra troppo giovane per

saper fare tutte le cose che mi ha elencato”.

Il rifiuto di allora mi aveva ferito molto più delle perplessità

sollevate adesso che potevo accettare e confutare facilmente

con la forza di numeri incontestabili.

Non volevo promuovermi mentre invece cominciava a incuriosirmi

l’uomo che avrei conosciuto meglio nei mesi successivi.

Andavo di fretta perché credevo mancasse il tempo considerata

l’età e la malattia, ma mi sbagliavo: erano cominciati

i pomeriggi col maestro Picchi e, prima ancora, il sergente

elettricista Picchi e le sue vicende in parte a cavallo delle due

guerre, non tutte menzionate nei libri, ma impresse a tinte

vivide nella sua mente. Avrei visto attraverso i suoi occhi

fatti e persone che nessuno ricordava più o forse aveva mai

conosciuto.

Ero di strada perché casa sua sorgeva a circa metà della via

che percorrevo ogni giorno andando e tornando dal lavoro.

Mi spostavo in bicicletta e quindi era facile fare quella piccola

deviazione, guardare se la finestra aveva gli scuri aperti

e presentarmi dopo una scampanellata.

Non facevo in tempo ad aprire il portone che immancabilmente

mi veniva incontro per le scale ringraziandomi per la

“graditissima” visita. A seconda della stagione si scusava del

troppo caldo o del troppo freddo come se lui potesse regolare

la temperatura a piacimento e mi faceva accomodare in

salotto preparandomi alla confusione che avrei trovato.

Non facevo domande, non prendevo appunti, non interrompevo

i silenzi e il flusso spontaneo delle parole, a volte

persino sonnecchiavo cullato dalla sua voce, ben immobilizzato

dal suo vecchio divano a molle che stava appoggiato

alla parete quasi nascosta da quadri di ex voto di marina e

fotografie, nel suo piccolo appartamento del quartiere detto

“del fascio”.

Picchi “la rondine” volava via a novembre per le Canarie

con la compagna più giovane di vent’anni e tornava a marzo

inoltrato lasciandomi nelle nebbie e al freddo, talvolta in

piedi come un allocco davanti alla porta a Natale con una

bottiglia e un panettone in mano, a suonare invano il campanello,

dimentico del solito viaggio migratorio.

Le rondini e la loro straordinaria vocazione a ricamare il cielo

dei due emisferi, un giorno qui e domani là, mai stanche di

librarsi e incapaci di scendere a terra, proprio come Picchi.

A volte ci si imbatte in una storia solo apparentemente comune

che aiuta a riscoprire, in un contesto più che ordinario,

protagonisti eccezionali o persone stupende, talmente

improbabili e singolari da sembrare finti, a dimostrazione che

nella vita ognuno può essere personaggio e distinguersi malgrado

tutto. In fondo – e c’è da crederci – il destino e la fortuna

sono sì ciechi, ma anche giusti e indulgenti e non sempre

all’ascesa segue una rovinosa discesa nonostante che per alcuni

gli esami e le prove non finiscano mai.

E questo porta alla considerazione successiva, quella sulla vita

assimilata a un teatro coi suoi teatranti: nell’arco di un’esistenza

ciascuno di noi deve recitare più ruoli, tutti diversi e non

sempre graditi, talvolta nemmeno di libera scelta purtroppo.

Si finisce così con l’invecchiare in molti modi, taluni veramente

pessimi, malati e rancorosi, altri senza neanche saperlo,

svagati e troppo allegri per via della testa e della ragione

perdute, pochi fortunati godendo appieno del presente e del

domani, senza nominarlo mai per scaramanzia.

Picchi Giuseppe faceva parte di quest’ultimo sparuto gruppo.

Per lui l’ultimo atto, ovvero la pensione, era stato un concetto

astratto, più un ritiro di approfondimento spirituale

che non una smobilitazione. Finalmente avrebbe potuto

dedicarsi a programmi di ricerca storica liberati da scadenze

improcrastinabili o da ordini superiori, permettendosi il

lusso di una lettura tranquilla e ponderata, soprattutto quella

notturna quando gli altri dormono e gli scocciatori non

possono interromperla.

Libri vecchi e nuovi, letti e riletti, annusati e sfiorati come

un fiore o una bella donna, prezioso rifugio dalle brutture

del quotidiano e talvolta singolare salvadanaio di piccole fortune

in banconote.

Aveva infatti come tutti un conto bancario, ma non disdegnava

nemmeno un’alternativa al classico materasso e fra le

pagine di questo o quel libro finivano disseminate carte da

cinquanta o cento euro, un po’ come fa lo scoiattolo con le

ghiande nascoste nei buchi di alberi diversi.

E proprio come avviene in natura anche nelle sue quotidiane

scorribande letterarie non tutti i ricoveri venivano ricordati,

ma quelli ritrovati suscitavano sempre un genuino stupore.

Poco male se poi i conti non tornavano mai perché come

dice un tale, non ricordo più chi fosse:

“E’ un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude

con profitto”.

Mi vedo allo specchio e guardo avanti mentre

gli altri mi vedono e guardano indietro.

(Julius Erving)

Specifiche

- Pagine: 244

- Anno Pubblicazione: 2020

- Formato: 12,2x18,8

- Isbn: 88-6086-182-5

- Prezzo copertina: 14,00